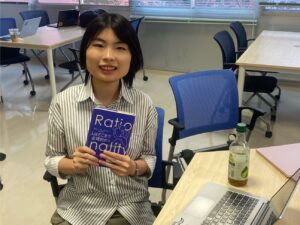

生物学と社会課題の接点を読む:「人はどこまで合理的か」を読んで

私たちが実践するべき、真実追究の心得とは?~情報化の現代を生き抜くために~

保険などの金融商品を購入するべきなのか、病気になった時の治療法は何が一番いいのか、キノコ型のお菓子とタケノコ型のお菓子はどちらを選ぶべきなのか…。というのは冗談にしても、私たちの日常は複数の対立する意見にあふれている。そんな時、あなたは何を以て支持すべき (べきでない) 意見を選んでいるだろうか。信頼できる情報を見極めるための一般的なアドバイスとして、情報の出所を確認することがよく言われる。しかし、権威のある人、もしくは組織の意見だから常に信用に値すると言えるのだろうか。本書は、自分の考えの正しさを信じている人にも、逆に自分の考えに自信が持てない人にも、玉石混交の情報が氾濫する現代社会を生き抜く知恵を授けてくれるだろう。

本書によれば、人が何らかの判断を下す時は合理性に従っていなければならないという。この信念に基づいて本書は、論理、確率推論、人が物事を選択する時の法則に関する理論、統計的推論、ゲーム理論、相関と因果の違い、といった合理的判断の手法の数々について解説する。はじめに、そのような解説の例として、本書の内容を理解する要にもなる、確率推論に関するトピックの一部を紹介したい。

確率を正しく推測できている確率は?

突然だが、高校生以上の方は、数学の授業で「条件つき確率」について学んだことを覚えているだろうか。とは言ってみたものの、そんなの覚えていないよ、という方も、本記事では数式は出さないので安心してほしい。

条件付き確率とは、何らかの条件の存在下である現象が起こる確率のことである。言葉では分かりにくいかもしれないが、本書では例として、雷に打たれて死亡する確率についての話が取り上げられている。アメリカで雷に打たれて死亡する確率は700万分の1と言われているが、「雷の日に外を歩く」という条件では、「雷に打たれて死亡する」という現象が起こる確率は6分の1になるのだ。つまり、何かが起こる確率とは、その時の状況に大きく左右されてしまうものなのである。しかし、私たちはしばしば、確率が状況によって変わってしまうということも、何かが起こる確率を計算する時の条件に注意を払うことも、忘れてしまう。

さらに、私たちが出てきた結果に対して解釈を後付けすることで、条件付き確率の見積もりを狂わせるケースもあるという。例えば、狙撃手が打った場所に的を描いている状況で、ある場所に的があった時に狙撃手がその的を撃てる確率を求めることはできない。このような、解釈の後付けによる確率推論の誤りを、本書では後知恵確率と名付けている。

これらの例を見ても、そんな間違いを自分が犯すとは思えないという人もいるかもしれない。しかし、本書によれば、このような間違いは、科学論文の中でさえ起こっているという。例えば、ある食品や物質について、安全性に対する評価が異なる複数の論文があるような場合は、健康被害が生じる確率を計算する時の条件設定が違っている可能性が疑われる。さらに、得られたデータの一部を当初の実験計画とは異なる形で取り出して、誤った推論を正当化しているようなケースもあるという。例えば、ある病気の発症率の男女差を調べるための研究で取得したデータで、目新しい成果が出なかったからといって、同じデータを年齢による発症率の比較に使ってしまうような場合がこのケースにあたる。特に、後から都合の良いデータを取り出す行為は科学に対する信頼を損なうほどの事態を招いたこともあり、現在では規制されているという。

これらの内容から、確率という言葉がもっともらしく使われている場面で、想像以上に私たちが間違った推定をしているかもしれないということが感じられただろうか。このように、私たちの普段の判断のいい加減さに気づかされる点は、本書の魅力の1つである。

しかし、そもそも私たちはなぜ、物事の真相からかけ離れた推論を行なったり、そのような推論に振り回されてしまったりしてしまうのだろうか。その原因に踏み込んだ考察も、本書の読みどころである。

私たちが推論を誤るわけ

本書で挙げられている、私たちが物事の真相を歪めた推論をしてしまう複数の原因のうちの1つに、動機づけられた推論というものがある。これは、物事の真相を知る以外の目的を満たすために展開される推論を表す言葉である。特に、自分の立場の正当性を守ることが目的となったときに生じる推論の歪みは、マイサイドバイアスと呼ばれる。論理的に正しくて、物事の真相を反映できている言説でも、自分の立場が不利になるような内容だと斥けようと躍起になってしまったり、ツッコミどころが満載の言説でも、自分の味方をしてくれているように感じると何の疑いもなく受け入れたりしてしまうという経験に、心当たりがある人も少なくないのではないだろうか。

とはいえ、私たちが行なう推論のうち、純粋に物事の真相を知ることだけを目的としたものはどれほどあるだろうか。私たちが、物事の真相を知るための推論と、それが真相であってほしいという願望を満たすための推論の区別が常にできているとは言えないし、将来できるようになるとも思えない。それでは、私たちは自分を疑い続けることでしかマイサイドバイアスを抜け出せず (それでも抜け出せないかもしれないが) 、物事の真相を推論することはできないのだろうか。

しかし、本書では、動機やマイサイドバイアスは真相の推測を妨げる一方で、その影響を受けている推論の全てが人を物事の真相から遠ざけるわけではないとも書かれている。この記述の背景にある、合理性の性質の説明は、私たちが持っている合理性に対するイメージを、よい意味で変えてくれるかもしれない。

非合理を非合理のままで終わらせないために

自信を持って自分が「合理的な人だ」と言える人はそう多くはないのではないだろうか。しかし、本書を読むことで、合理性は誰にでも備わっていること、合理性は決して完全なものではないことを知ることができる。

本書では、合理性とは、「意味のある目的を達成するために知識を用いる能力」である、と説明している。例えば、何らかの生き物の写真を撮りたいと思えば、その生き物の生態に関する情報を得たり、その情報に基づいて写真を撮りやすい条件を整えようとしたりすることは、特に誰かに教わらなくても思いつくのではないだろうか。このように、目的に対して整合性のある選択をとろうとすることが合理的であるということであり、その能力は誰にでも備わっているのである。達成しようとする目的が物事の真相を確かめることや、何らかの現象が生じる確率を知ることだったとしても、それを達成するための整合的な手立てを (実際に達成できるかは別として) とろうとすることが合理的である、ということは変わらない。したがって、何かが合理的であると判断するためには、目的を設定することと、その何かの目的に対する整合性を判断する必要が生じるが、これらの判断に必要なものも、他の誰でもない私たち自身の合理性なのである。

マイサイドバイアスの影響を受けている推論の全てが非合理なわけではないというのも、合理的であるためには、結局、自分で自分の合理性を信じる必要があるからだ。対して、自分では目的に対して整合的だと判断しても、その判断と現実の間に齟齬がある可能性が常に付きまとうところに、合理性の不完全さがある。先ほどの生き物の写真を撮る例で言えば、その写真を撮るために自分ではベストを尽くしたつもりでも、集めた情報が間違っていたり、写真を撮るための条件に取りこぼしがあったりして、実際には上手く写真を撮ることができないかもしれない、というような状況が、合理性の不完全さを表す例えとして挙げられる。

しかし、合理性の不完全さを克服する手立てを考えることができるのも、合理性の持つ力なのである。その手立てとして、本書では、複数の視点を調和させることを提案している。この提案の実現は、同じ問題を1人ではなく、複数人で考え、意見の違いが生じた時には合理性に基づいてみんなが従うべき結論を決定する、というプロセスの実践を意味している。

「1人では克服できない合理性の不完全さも、合理性に基づいた対話によって乗り越えることができる。」 ― いつでも、誰でも、何とでも発言できる世の中にあって、私たちの合理性がもたらす恩恵を信じる姿勢に、本書が伝えようとしているこれからの時代を生き抜くためのメッセージがあるように思えた。