貝の発生の謎を追え!~らせん卵割動物の発生、その定説を覆す遺伝子の発見~

貝とミミズは遠い親戚!?

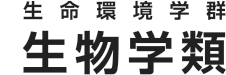

皆さんは、海に行った時に貝殻を集めたことがありますか?貝殻はその色や形がとても多様で、まるで生物が作り出した宝石のようです。一方で土の中に生息する小さなミミズはにゅるると動く姿が少し気持ち悪いと感じる人もいるかもしれません。そんな貝とミミズはそれぞれ“軟体動物”と“環形動物”というグループに属しており、生息場所から姿かたちまで全く異なっていますが、生物の系統樹(生物の進化の歴史を樹木になぞらえた図)を見てみると、どちらも“らせん卵割動物”という大きなグループに属しており、祖先を同じくする遠い親戚のような関係性があることが分かります(図1)。

図1:らせん卵割動物と近縁な動物群の系統樹。軟体動物には貝類のほかにタコやイカが、環形動物にはミミズやゴカイ(海に生息し、釣り餌としても使用される)などが含まれる。ちなみに、ヒトは脊索動物(左端)の1種である。

見過ごされてきた“らせん卵割動物”の発生

らせん卵割動物の“卵割”とは、受精卵の細胞分裂を指す言葉です。動物には様々な卵割の方法が知られていますが、らせん卵割動物では受精卵が時計回り、または反時計回りにずれて分裂する“らせん卵割”を行います。

図1にある後口動物や脱皮動物などに関しては、マウスやショウジョウバエ、線虫(線形動物というグループに属する、とても単純な体を持つ寄生性の動物)など動物の発生を調べるためのモデル生物*¹が存在しており、発生に関わる遺伝子についても研究が進んでいました。

研究の結果、ショウジョウバエからヒトに至るまで、多くの動物の発生運命、つまり受精卵が分裂した細胞が将来どんな組織や器官の細胞へと変化するのかを決定する“ホメオボックス遺伝子”という遺伝子群が存在することが判明しました。そして、この共通の遺伝子の働き方が変化することで、様々な動物の形態の多様性が生まれた、とされてきました。

一方で、らせん卵割動物には発生研究のモデルとなるような動物が存在しておらず、グループ全体の発生の共通点を探るような研究はあまり行われていませんでした。それにもかかわらず、上記のモデル生物を用いた研究結果から、「らせん卵割動物にも、他の動物と共通のホメオボックス遺伝子が存在するはずだ」と信じられてきました。

生命環境系助教の守野孔明先生は、とある偶然からこの定説を覆す発見をすることになります。

“偶然”が導いたSPILE遺伝子の発見

東京都大田区で生まれ育った守野先生。海へ行くことはよくありましたが、中学生の頃までは生物よりも物理や数学が好きだったそうです。高校生の時、生物の授業を受け持った先生は筑波大学の農林学類(現在の生物資源学類)の出身でした。その授業がとても面白く、またウニを使った実験を行っていく中で、生物学、特に棘皮動物に興味を持ちました。

その後筑波大学に進学した守野先生は、棘皮動物の発生の進化について研究を行っていました。そして、大学院に進んだ後、研究室で指導を受けていた和田洋先生と、沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究グループと協力してらせん卵割動物の仲間である軟体動物の一種、アコヤガイのホメオボックス遺伝子を探し出す研究を行うことになります。

前述のとおり、それまでに行われたモデル生物に対するゲノム解読*²によってホメオボックス遺伝子が様々な動物に共通のレパートリーで存在していることが分かっていたため、守野先生たちはアコヤガイにも同様の遺伝子が存在しているはずだと予測していました。アコヤガイゲノムの塩基配列はすでに明らかになっていたため、守野先生たちの仕事はデータベースを見ながらその塩基配列にすでに知られているホメオボックス遺伝子の名前を当てはめていくだけであるはずでした。

しかし、この時守野先生と和田先生はデータベースにあるどの遺伝子にも当てはまらない“未知の遺伝子”の配列をいくつか見つけたのです。未知の遺伝子は20個程度存在し、そのうちのいくつかが似たような配列を持つ遺伝子でした。クサイロアオガイという貝(軟体動物の一種)でそれらの働きを調べてみると、受精卵から卵割して生じた“割球”の発生運命を決定している、全く新しい遺伝子群であったことが分かったのです。

この時発見された遺伝子を、守野先生はSPILE(Spiralian-taLE)遺伝子と名付けました

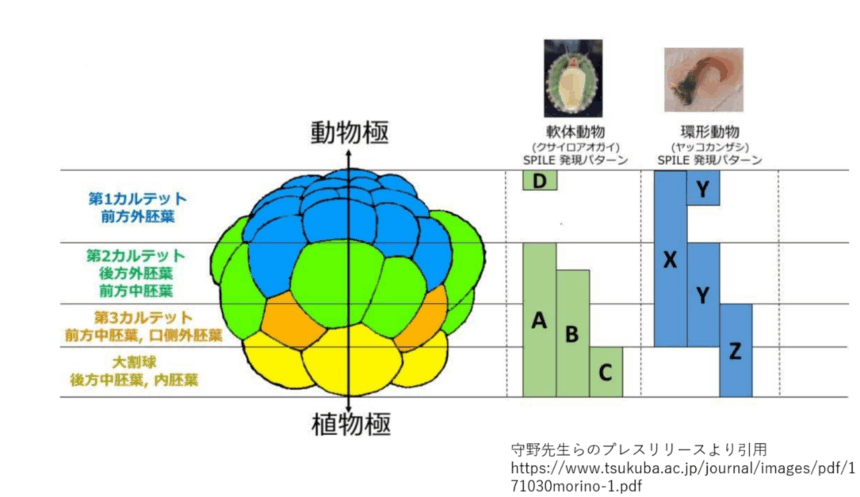

SPILE遺伝子の名前は、“らせん卵割動物”という意味の英単語である“Spiralian”からとられており、らせん卵割動物に特有の遺伝子群です。割球が将来頭部になるか、胴体になるのか、腸になるのかといった割球の発生運命を多くの分子と協調しながら決定するのがSPILE遺伝子なのです(図2)。

図2:らせん卵割動物における卵割初期の割球の発生運命と、SPILE遺伝子の発現パターン。A~D, X~ZはSPILE遺伝子の種類を示す。例えば軟体動物(クサイロアオガイ)の第2カルテット(緑色)ではSPILE-A遺伝子とSPILE-B遺伝子が同時に働くことで、この位置にある割球の運命の運命が定まると考えられる

守野先生は現在、主にクサイロアオガイやヤッコカンザシというゴカイの一種を用いてSPILE遺伝子などらせん卵割動物だけがもつ遺伝子の機能や発現時期、場所について研究しています。もともと棘皮動物の発生に情熱を持っていたこともあり、らせん卵割動物の研究を行うようになったのは「偶然の産物」だと話す守野先生。棘皮動物でもらせん卵割動物でも、“その生物を用いてどんな学術的な問いを立てられるか”が重要であり、研究をする中でも、その問いに対する答えが明らかになってきた時は気持ちが高揚したといいます。

SPILE遺伝子の研究はまだまだ発展途上

SPILE遺伝子は、元々TALE遺伝子という、多くの動物やゼニゴケなどの植物にまでとても幅広い生物に共通して存在する遺伝子群がらせん卵割動物の祖先で変化したものです。

SPILE遺伝子は、様々な遺伝子に働きかけることで次々に遺伝子発現を促進し、最終的に割球の分化を引き起こしていることが判明していますが、その“働きかけ方”、つまり直接発現させたいDNAに結合しているのか、はたまた別のタンパク質に結合してそのタンパク質が遺伝子の発現促進を行っているのか、といったことはまだ分かっていません。

また、らせん卵割動物が軟体動物や環形動物などに分かれていく中で、SPILE遺伝子は何回にも渡って変化し、多種多様な発生方法が進化してきました。守野先生は、らせん卵割動物の中でも特殊な発生をする種を用いて、発生方法の多様化についても研究も進めています。例えばアサリなどの二枚貝は、巻貝などに比べて将来背側の組織になる割球の発生運命がとても早く決まります。これにもSPILE遺伝子が関わっていると考えられています。

無駄だ、と思わずやってみよう

守野先生の研究対象であるクサイロアオガイやヤッコカンザシなどの動物には研究を進めるのに必要な遺伝子のデータが少なく、また遺伝子の機能を効率的に解析するための方法も確立されていませんでした。守野先生は遺伝子の配列情報を自力で整備し、何百回と試行錯誤しながら適切な解析方法を見つけてきました。あれこれ条件を変えて最適な方法を見つけるのは、根気もいりましたが、「楽しかった」と話してくださいました。

今後はSPILE遺伝子の多様化やそのほかの発生に関わる遺伝子を研究していき、らせん卵割動物とその他の動物、またわれわれヒトを含む脊索動物と棘皮動物などにおいて、「全く新しい形態、発生方法が生まれる時に、その真ん中を埋めるような進化を解明したい」という守野先生。ここにも、“解明したい問い”に向かって生物種にこだわらず研究を進めていく守野先生の生きざまが伝わってきました。

また、研究する上では「今は無駄だと思うことでも勉強しておくこと」も大切だと言います。守野先生自身、大学生時代に当時は生物学の分野で現在ほど重要視されていなかったデータサイエンスを「面白いからやってみよう」と勉強していた時期があり、その後の研究でらせん卵割動物の遺伝子データを解析したり統計的に分析したりする際に非常に役立ったとおっしゃっていました。

技術の進歩が著しい昨今、自分の専門分野の知識はもちろん、幅広い視点を持ちながら、面白いと思ったことを無駄だと思わず追求してみることが、将来の自分に役立つのかもしれません。

*1 モデル生物:飼育が簡単であったり、寿命が短く何世代にもわたる実験が行いやすかったりなど、実験を行いやすい性質を持った生物。

*2 ゲノム解読:生物が持つ全ての遺伝子の情報=ゲノムの塩基配列を明らかにすること。現在はコンピュータを用いて行われる。

【取材・文:生命環境学群生物学類3年 荒井孔文】