生物物理学者・中垣俊之先生から学ぶ、単細胞生物の「賢さ」

生物学と他分野の境界領域として、近年「バイオミメティクス(生物模倣)」という分野が注目されている。生物の形態や機能をものづくりに応用する研究分野で、生物の構造や行動をモデル化する物理的思考と、それを他に応用する柔軟な発想力がカギとなる。今回は、粘菌の管形成と交通計画という、全く関連のなさそうな2つの分野を研究によって結び付けイグノーベル賞を受賞した北海道大学の中垣俊之先生と共に、単細胞生物・粘菌の持つ「賢さ」に迫る。

黄色っぽいマヨネーズのような見た目をした単細胞生物、粘菌。しかし粘菌は、「単細胞」という言葉からは想像もつかない、「迷路の最短経路を計算する」という驚くべき能力を秘めている。

「粘菌はもう何億年もちゃんと生き抜いているんですね。でも人間ってたかだか数十万年しかこの世に生きていないんです。そういう意味では粘菌の方が先に生まれていて、いわば私たちの『先生』なわけですね」。

そう語るのは、粘菌が迷路の最短経路を計算する能力を持つことを示し、「人々を笑わせ、考えさせる」研究に贈られるイグノーベル賞を2度受賞した、中垣俊之先生だ。中垣先生は、2008年に単細胞生物である粘菌がパズルを解くという「賢さ」を示したことで「認知科学賞」を、2010年に粘菌のネットワークが、都市圏の鉄道などのインフラ設備における輸送効率を最適化しうることを示したことで「交通計画賞」を贈られた。中垣先生は、主として単細胞の真核生物から構成される「原生生物」を研究対象とし、シンプルな生物の仕組みからいかにして巧みな運動が生み出されるのかを探求している。「粘菌が迷路を解くとは、一体どういうことなのか」、「粘菌研究の上に見えてきた、生物と人間社会のかかわりとは」、「独自の観点から生命現象を見つめる、中垣先生の研究の秘訣」について、お話を伺った。

「単細胞」は、じつは賢い

広辞苑で「単細胞」とひくと、「考えの単純な人」という語義が出る。しかし、大学時代から長年粘菌の研究に携わってきた中垣先生の目には、「単細胞」という言葉は違った意味で映るようだ。

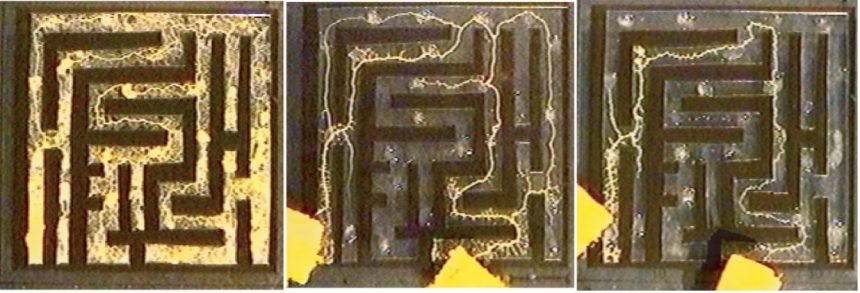

寒天培地で作った迷路上で粘菌を培養し、その経路上2か所に餌場を設置すると、粘菌は餌場同士を最短距離で結ぶようになる。中垣先生は、この粘菌の迷路を解く「計算能力」が、粘菌の管の形態形成によることを示した。粘菌には原形質を輸送する管があり、その流れが活発だと太く、活発でないと細くなるという性質をもつ。個々の管の集まりが粘菌の総体を成しており、個々の自分の管の流れに反応して太さを変える。それが全体として良い解を導いているのだそうだ。

迷路を解く粘菌。時間が経つにつれ(左から右へ)、粘菌の管が最も効率よく採餌できるような経路に最適化されている。

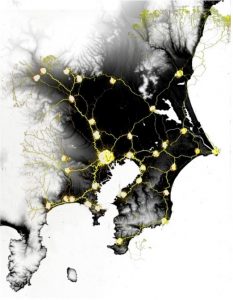

粘菌が複数の餌場間を結ぶネットワークは、次の3つの特徴があるという。全体をなるべく短い距離でつなぐという「経済性」、どこかが断線しても迂回路が存在するという「故障に対する耐性」、そして、任意の2つの餌場をなるべく短い距離でつなぐという「効率」だ。これら3つの要素すべてをベストの状態にすることは不可能で、粘菌はそれらのバランスをうまくとることで、得られる利益を最大化しているという。

公立はこだて未来大学 髙木清二准教授 提供)実際の鉄道網(左)と、粘菌が再現したネットワーク(右)の比較。粘菌の培地には、主要都市の位置に応じて餌場が置かれており、また地形の高低差を粘菌の忌避物質の濃度勾配によって反映させている。この実験で、鉄道網は「粘菌程度に」うまくできていることが分かった。

粘菌研究の先に見えた、生物と人間社会のつながり

粘菌に対する一連の研究から、粘菌ネットワークの最短経路の計算手法が、避難路の最適化や渋滞状況に応じたナビゲーションシステムなどに応用できることが示唆された。生物の運動の仕組みを探り、それをモデル化したことで、粘菌が現実の人間社会で起こる様々な現象と接点を持ち始めたのである。これは粘菌研究に限らず、多くの生命現象の解明にも通じるところがあるだろう。

現在、中垣先生は粘菌だけでなく、テトラヒメナやゾウリムシなどの繊毛虫類の運動行動の研究も行っている。こうした微生物の運動に関して、アクティブ・ソフトマターと呼ばれる生物と物理学の境界分野が発達してきている。DNA/RNA、タンパク質、脂質などの生体高分子は、ソフトマターと呼ばれる物質群に属している。生物という、外からエネルギーが注入される系の中で、これら1つ1つの粒子が全体としてどう機能するかということを、アクティブ・ソフトマターでは扱っている。この考え方を応用して、生物の群れや人の集団行動を、個体間の相互作用の中で分析できるかもしれないと、中垣先生は見解を述べた。

「ファーブル昆虫記」から始まった研究キャリア

愛知県で幼少期を過ごした中垣先生は、岐阜との県境にある山間の小さな村で育った。図鑑を見るのが好きで、里山の生物を図鑑で調べることもあった。逆に図鑑で調べた生物を自分で発見し、いつも慣れ親しんだ世界にも何か奥深いものが潜んでいるのだという気付きを得ていったそうだ。中垣少年が特に気に入っていた本は「ファーブル昆虫記」だった。そこに記された昆虫たちの「賢さ」に触れるうちに、「単なる物質の集まりが、なぜ生物として発達し、『心』までをも持つようになったのか」ということに興味を抱いた。高価な装置を使わず、身近な場所から誰もが驚く発見を成し遂げたファーブルの姿勢は、現在の中垣先生の研究心に根付いている。

小学6年生の頃には既に、漫画形式の生物学の本でDNAやATPなどの存在を知っていた中垣少年は、高校に入ると生物の授業を一字一句逃さず聞くほどに生物学に熱中するようになった。大学は自然が多いからという理由で北海道大学を選んだ。

しかし、入学後の講義で学んだ系統分類学が当時の自分にはどうしても腑に落ちず、知的好奇心を欠いてしまうという経験をしたそうだ。一方で、興味をそそったのがBZ反応(ベロウスフ-ジャボチンスキー反応)と呼ばれる酸化還元反応についてだった。BZ反応とは、クエン酸回路の研究中に発見された、数十の中間段階をもち振動性を示す酸化還元反応のことだ。「生きていない化学反応が、どうしてこんなに生き生きとした反応を見せるのだろう」と、その不思議な化学現象に心惹かれていった。また、そのころドイツの物理学者ヘルマン・ハーケンの「自然の造形と社会の秩序」を読み、自然の秩序と社会のそれとの類似に関心を寄せ始めた。

4年次の研究は、薬学部で行うことになった。当時、薬学部が推し進めていた分子生物学や生化学に関心があったことや、担当教諭がBZ反応や粘菌の記事を多く記していたことなどが理由だ。原形質のみのシンプルな運動を示し、行動を数理モデル化しやすい粘菌は、絶好の研究対象だった。卒業研究は粘菌におけるATPとタンパク質の2次元分布が、環境に応じてどのように変化するかというテーマである。当時、研究や論文作成の進め方を掴めず、イメージしていた科学者像との違いに戸惑った中垣先生は、「とにかく言われるがままにやりつつ、やり方を学ぼう」と決心し、毎日淡々と試験管を洗う日々を送っていたという。

今できること、やれることから

そんな大学時代を歩んできた中垣先生は、今できることでいいから、何か専門性を身に着けることの重要さを学んだそうだ。ただ、その一方で、やりたいことにも向かっていくという舵取りも必要になってくるという。

研究所の所長業でお忙しい中、終始にこやかにインタビューに応じていただいた。

「生物学類に入って、自分の興味とは直接関わらないところから(研究の道に)入るかもしれません。それはそれできっと面白いので、まずその分野で(研究を)やれるようになりつつ、だんだん自分のやりたいところに向かってハンドルを切っていくというか」。自身の学生時代と長年の研究者としての実体験を振り返りながら、中垣先生はこう続けた。

「いきなり今やりたいことを『自由な時間とお金をあげるからやってみなさい』と言われても、それはそれでできないわけじゃないですか。僕も『好きに全部していいですよ』と言われても困るんですよね。やっぱり今やっているところから、地に足がついたところから少しずつ進めて、今まで人が考えてなかったところへ進んでいけたら嬉しいわけですね」。

独創的な研究を生み出す、中垣先生のこだわり

独創的な研究テーマから2度のイグノーベル賞を獲得した中垣先生であるが、その研究を成し遂げた際の研究手法もまたユニークなものだった。当初、粘菌のネットワークの形をどのように評価するかに悩んでいた中垣先生は、粘菌ネットワークの写真を印刷し、糸を使って手作業で管の長さを1本ずつ測ることから始めたのだという。これには一部の同業者が、「パソコンで画像処理をすれば一発なのに、どうしてそんな面倒なことをするんだ」と首を傾げることもあったそうだ。それでも中垣先生がこうした手作業にこだわったのには、ある理由があった。

粘菌の管がなすネットワーク。数億年の時間をかけて合理的で効率的な形へと適応を遂げてきたが、実際の生物の姿からその規則性を見出すのは至難の業だ。

「画像処理で(分析を)やると、もとを見ないですよね。写真を撮って、数値だけを見る、グラフを描く、ということで、一体何が起きていたのか、甚だイメージがプアーになることがあるんですよ。」

中垣先生いわく、研究の始まりとなる生物に対する疑問というのは、実物を観察し、関わる時間を持つ中で生まれてくるのだという。最後アイデアが行き詰ったときに、こうした時間の中で得た「無意識の理解」が、必ず研究の糸口を与え続けてきたそうだ。技術の発達とともに、研究手法も高度なものとなってきたが、科学の根底にあるのは自身の実体験を基にした直観や疑問であるということを、思い出させる言葉だった。

また、中垣先生は、生物の行動を数式を用いてモデル化するという研究を行っているにもかかわらず、実は数学も物理もあまり得意ではないのだという。家で子どもから高校の物理の教科書を借りては読み直すということを、今でも折に触れ行っているそうだ。「まあ、それでもいいんですよ」 と、中垣先生は穏やかな表情で語った。生物学を志した上は、高校の物理の知識を入れながらでも、なにか面白いことができれば、それでいい。こうした様々な分野に開かれた姿勢が、自身の画期的な研究アイデアへと結びついているのかもしれない。

「往々にして、高度な設備や手法を用いなければと思いがちですが、大事なことは本質的な問題に肉薄しているかってことなので。素朴な方法でも本質的なところに行けるのなら、それは偉大な仕事だと思います」。

中垣先生の言葉には「誰もが目にすることのできるものから、誰もが驚く画期的な結論を導く」という、幼少期の中垣先生がファーブル昆虫記から感じ取った心があらわれていた。

【取材・文 ⽣物学類 2 年 ⻘⽊祐⼈】